40 лет назад в СССР начались масштабные экономические реформы

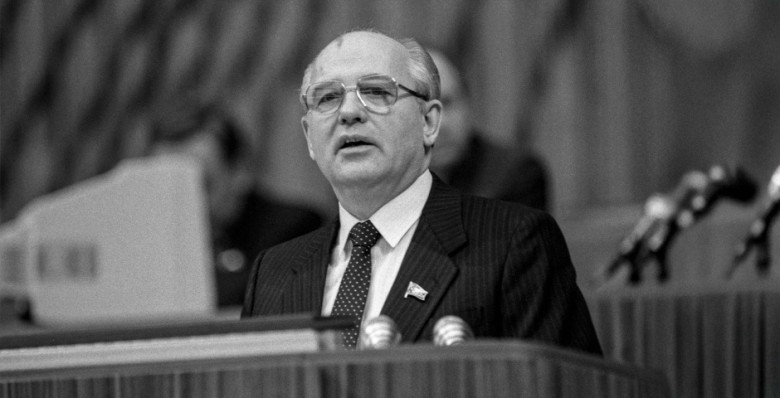

Фото: Лизунов Юрий, Мусаэльян Владимир/ТАСС 23 апреля 1985 года состоялся знаменитый апрельский пленум ЦК КПСС, на котором свежеизбранный генеральный секретарь партии Михаил Горбачев провозгласил курс на «ускорение». Такое название получили экономические реформы, которые советское государство попыталось провести на первом этапе перестройки. Завершились они социально-экономическим кризисом, который немало способствовал распаду СССР. По мнению собеседников «Эксперта», сегодня те реформы кажутся ошибкой, однако совершить ее, похоже, было необходимо: извлеченные уроки во многом определяют крепость современной российской экономики.

В чем заключалось «ускорение» и к чему оно привело

«Задача ускорения темпов роста, притом существенного, вполне выполнима, если в центр всей нашей работы поставить интенсификацию экономики и ускорение научно- технического прогресса, перестроить управление и планирование, структурную и инвестиционную политику, повсеместно повысить организованность и дисциплину», — заявил генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на пленуме 23 апреля 1985 г.

Целью экономических реформ провозглашалось ускорение экономического роста за счет модернизации производства, достижения мирового уровня производительности труда. В частности, за XII пятилетку (1986–1990 гг.) предполагалось довести до мировых стандартов 85% гражданского машиностроения, и на это выделялось 200 млрд руб. — больше, чем за 2 предыдущие пятилетки. Кроме машиностроения, огромные инвестиции направлялись на модернизацию нефтегазового комплекса, сельского хозяйства, металлургии, химии, биотехнологий и других отраслей.

Для стимулирования производительности труда с мая 1985 г. была развернута масштабная антиалкогольная кампания, включавшая повышение цен на алкогольную продукцию и значительное сокращение ее производства.

В итоге всё пошло не по плану. Инвестиции в машиностроение, сельское хозяйство и другие сектора к реальным результатам не привели. Причинами историки и экономисты называют «системные ошибки в стратегии», «инвестиционные перекосы в выборе приоритетов», «противоречивый и неоднозначный набор средств достижения результатов». Сказалось и неэффективное исполнение на местах.

При этом госбюджет надорвался — в 1985 г. он впервые за послевоенное время закрылся с дефицитом, который уже в 1986 г. вырос втрое. В рост дефицита бюджета был заметен вклад антиалкогольной кампании. Вдобавок с весны 1986 г. начали рушиться мировые цены на нефть, к чему советское руководство готово не было. Наконец, в апреле 1986-го произошла авария на Чернобыльской АЭС, устранение последствий которой потребовало колоссальных средств.

От политики «ускорения» отказались уже в 1986 г., в докладе Горбачева на январском пленуме ЦК КПСС в 1987 г. в качестве политического лозунга прозвучало слово «перестройка».

Однако последствия неэффективных реформ были уже необратимы. Ими стали стали:

перенапряжение бюджета и рост числа предприятий, не выполнивших государственный план; не увеличение, а сокращение эффективности производства (свыше 30 % предприятий в конце 1986 г. были убыточными); рост скрытой инфляции, товарный и продовольственный кризис.

Все это способствовало росту социальной напряженности, ухудшению качества жизни, и вероятно, приблизило распад СССР.

«Не стоило соединять экономическое ускорение с политической перестройкой»

Олег Барабанов

Программный директор клуба «Валдай»:

Утверждения о том, что в 1985-м советская экономика дышала на ладан и уровень жизни был чудовищно низкий — это миф. Понятно, что всем хотелось джинсов и жвачки, но нельзя сказать, что всё разваливалось. Что такое низкий уровень жизни, мы узнали как раз после распада СССР. А если бы Советский Союз не «ускорялся», он до сих пор бы благородно загнивал.

Не стоило соединять экономическое «ускорение» с политической «перестройкой». По законам физики невозможно одновременно и ускоряться, и перестраиваться — это просто разорвет физический объект, что, собственно, и произошло с СССР.

Очень показателен пример Китая при Дэн Сяопине. С одной стороны, он проводил активную политику экономической модернизации, которую тоже вполне можно назвать ускорением. С другой, все политические силы находились под жестким контролем — гражданские протесты на площади Тяньаньмэнь в 1989-м, как мы помним, были подавлены безо всяких сантиментов.

У нас же перестроечные политические свободы в значительной степени привели к резкому нарастанию дисбалансов в плановой системе управления, так что удержать экономику на плаву оказалось достаточно трудно, если не невозможно.

На это наложились два важных фактора: одним стало резкое падение цен на нефть в 1986-м, а второй произвел сам Горбачев — речь об антиалкогольной кампании. Да, задачи у нее были очень здравые, но то, как она реализовывалась, привело к выпадению значительных доходов из бюджета. Вот вместе с дешевой нефтью это и привело к тому, что на экономическую модернизацию средств попросту не хватило.

К слову, курс на повышение эффективности экономики пытался проводить еще Андропов. Правда, делал он это безо всяких политических свобод, и цены на водку снижал, а не повышал, как Горбачев. Может, если бы Андропов прожил подольше, у него бы и получилось. На деле же оказалось, что массово «затянуть пояса», «закатать рукава» и дисциплинированно работать, как в Германии или в Китае, советское общество оказалось не готово. Правда и стимулы ему предлагались не такие, как в Германии. Собственно, об этом поначалу и говорил Горбачев, но, поскольку гайки он не закручивал, а наоборот, раскручивал, то всё и сорвалось.

«Причины перестроечного кризиса — разбалансированная внешняя торговля и бюрократизация экономики»

Антон Прокудин

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции»:

В 1985 году, по окончании «гонки на лафетах», перед новым генсеком ЦК КПСС стояла довольно сложная задача: надо было реформировать советский строй, который имел существенные дисбалансы в экономике и большие геополитические амбиции.

К тому времени ситуация во внешнем секторе была на грани: экспортная выручка съедалась импортом необходимых товаров (в том числе пшеницы) на 95%. Цены на нефть до ноября 1985 г. были высокими по историческим меркам, и советское руководство полагало, что так будет вечно.

В таких условиях Михаил Горбачев выступил на пленуме ЦК КПСС в апреле 1985 г. с программой реформирования советской экономики. Чего не учитывали его предложения?

Он не задумывался о доходах государства и разрешал не платить налог на прибыль кооперативам, при этом кооперативы выкупали по государственным ценам все товары, производимые для населения, а продавали их уже по спекулятивным ценам, кладя себе в карман огромные суммы денег. Советская торговля столкнулась с дефицитом товаров по государственным ценам. В результате под удар попало как население, так и советский бюджет.

Никто не ожидал, что цены на нефть упадут и будут оставаться низкими в последующие 15 лет. Это быстро привело к проблемам во внешнем секторе, от которого зависело и обеспечение населения продовольствием, и закупка необходимого оборудования для нефтегазовой отрасли. Инвестиции, которыми занимался Советский Союз, в руках бюрократии оказывались неэффективными, так что негативный результат от инвестиций вместо роста производительности был вполне предсказуем.

Словом, причины перестроечного социально-экономического кризиса кроются в разбалансированной внешней торговле и бюрократизации экономики. Да и сами экономические реформы 1985-го были несвоевременными и непродуманными.

Вообще, все могло бы пойти по-другому, если бы советское руководство дало развитие предпринимательству на более ранних этапах. Провести соответствующие реформы еще в 1965 г. предлагал председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин, однако им не дали хода из-за сопротивления высшей советской бюрократии.

Поскольку этого сделано не было, представляется, что к 1985 г. кризис советской системы был неизбежен. Что можно было предпринять? Следовало бы удерживать доходную базу бюджета и госсектор от растаскивания — это помогло бы накормить население по государственным ценам. Частный сектор должен был налаживать новые бизнесы и процессы, как он это стал делать в 1990-е, тогда перестройка пошла бы не таким шоковым путем.

Распад СССР, хоть и является событием политическим, вытекает из этого кризиса. Наличие экономических проблем, особенно проблем с госбюджетом, привело к слабости центральной власти, которая не смогла остановить процесс государственного распада.

Современные российские экономические власти из событий 1980–90-х годов вынесли немало уроков. Именно поэтому у России есть Стабилизационный фонд и Фонд народного благосостояния, у нас маленький госдолг, почти отсутствует внешний долг, бюджет часто закрывается с профицитом.

К сожалению, частный сектор пока что развит недостаточно — в этом направлении государству надо бы еще поработать, устранить излишнее влияние госорганов на бизнес. Впрочем, развитие частного сектора требует смены поколений (то есть, смены мышления поколений) — поэтому без иллюзий, этот процесс у нас будет протекать еще долго.

«Сегодня кризис, сравнимый с перестроечным, маловероятен»

Кирилл Кононов

Аналитик «БКС Мир инвестиций»:

Проблема была не только в неподъемных и неэффективных инвестициях в модернизацию производства. Советской экономике крайне не хватало упора на эффективность использования уже имеющихся мощностей. В условиях рыночной экономики добиваться ее заставляют сами правила игры, тогда как при плановой экономике добиться эффективности гораздо труднее.

Значительные ресурсы в СССР использовались крайне непроизводительно. В частности, проблема усилилась еще с тех пор, когда после смерти Сталина в результате реформ были отменены некоторые рыночные элементы в экономике.

Основной ошибкой советской власти во второй половине 1980-х было проведение политической либерализации прежде экономической. Китай вот пошел обратным путем и смог избежать шока, сравнимого с советским.

Я полагаю, что в 1985 г. кризиса избежать уже было невозможно. Предпринятые в то время экономические реформы могли бы быть эффективными, если бы их запустили в 1960–1970-е, при Брежневе. В таком случае теоретически СССР мог бы и не распасться. На практике руководство страны, по всей видимости, уже в начале 1980-х понимало, что кризис неизбежен.

На выводах, которые были сделаны по итогам того кризиса, основана сегодняшняя российская экономика. Они примерно таковы:

- ценовой сигнал — один из самых сильных сигналов в экономике, поэтому нельзя переходить к фиксированию цен; сбор достоверной статистики крайне важен для грамотного управления — информация о конкретных ценах, инфляции в целом, финансовом положении компаний не должны искажаться; управление не должно быть излишне централизованным — невозможно построить сложную экономику, задавив инициативу на местах и ориентацию на разумную прибыль.

Полагаю, сегодня кризис, сравнимый с перестроечным, маловероятен. Хотя бы потому, что сегодняшние российские управленцы гораздо сильнее советских.

#Перестройка #Михаил Горбачев #СССР #История #Экономическое развитие #Аналитика